Setiap Hari Pahlawan, bangsa ini berkutat dengan pertanyaan yang sama. Siapa yang layak disebut pahlawan nasional? Pertanyaan itu tampak sederhana. Namun, di baliknya bersemayam tafsir yang rumit tentang moralitas, sejarah, dan kekuasaan.

Dalam beberapa tahun terakhir, perdebatan soal gelar pahlawan bagi Soeharto kembali mengemuka. Sebagian menganggap jasanya besar. Sebagian yang lain menolak atas dasar luka sejarah dan pelanggaran HAM. Di tengah hiruk-pikuk itu, menarik apabila kita membaca polemik tersebut melalui lensa tiga figur intelektual: Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Hans-Georg Gadamer, dan Jacques Derrida.

Fikih Kemanusiaan

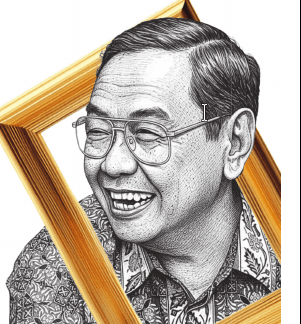

Dalam pandangan Gus Dur, pahlawan bukanlah gelar administratif, melainkan bentuk fikih kemanusiaan. Dalam Islamku, Islam Anda, Islam Kita (2006), Gus Dur menegaskan bahwa kebenaran agama harus selalu berpihak pada kemaslahatan manusia. Maka, seseorang disebut pahlawan bukan karena kekuasaan atau kemenangan politik, melainkan karena keberaniannya membela manusia dan kemanusiaan.

Bagi Gus Dur, nilai kepahlawanan sejati melekat pada prinsip fiqih al-insaniyyah, yaitu hukum kemanusiaan yang lebih tinggi daripada sekadar norma formal. Karena itulah, dia menolak keras praktik kekerasan atas nama agama atau negara. Dalam konteks ini, penolakan sebagian kalangan terhadap gelar pahlawan bagi tokoh-tokoh kontroversial dapat dibaca sebagai upaya menjaga kemurnian nilai moral yang menjadi dasar hukum Islam: keadilan (‘adl) dan kemaslahatan (maslahah).

Dengan kata lain, Gus Dur membaca kepahlawanan sebagai amanah etis, bukan sekadar penghargaan negara. Beliau pernah berkata, ’’Yang disebut pahlawan adalah mereka yang berani berbuat benar, bukan yang menang.’’ Kalimat itu –apabila dibaca dalam kerangka fikih sosial– merupakan kritik terhadap politik penghargaan yang sering kali kehilangan roh keadilan.

Hans-Georg Gadamer dalam karyanya Truth and Method (1960) mengajarkan bahwa setiap pemahaman adalah dialog antara masa lalu dan masa kini. Tidak ada tafsir yang netral. Semua selalu berada dalam lingkaran hermeneutika –antara teks, konteks, dan penafsir.

Ketika bangsa menafsir siapa ’’pahlawan nasional’’, sejatinya kita sedang bernegosiasi antara sejarah dan politik hari ini. Soeharto, misalnya, bisa dianggap pahlawan pembangunan oleh sebagian kalangan, tetapi juga simbol otoritarianisme oleh yang lain. Dalam pandangan Gadamer, perbedaan tafsir itu bukan kesalahan, melainkan keniscayaan. Namun, tugas etis kita adalah menyadari bahwa setiap tafsir membawa praanggapan moral.

Baca Juga

Benteng Retak Keamanan Hakim

Artinya, ketika negara hendak memberikan gelar pahlawan, ia tidak hanya memberikan penghargaan administratif, tetapi juga menulis ulang memori kolektif bangsa. Hermeneutika Gadamer menuntut kehati-hatian agar penafsiran atas sejarah tidak berubah menjadi legitimasi bagi kekuasaan.

Jacques Derrida dalam Of Grammatology (1967) menawarkan pembacaan yang lebih radikal: dekonstruksi. Dia mengajarkan bahwa setiap teks, termasuk ’’teks sejarah’’, selalu mengandung oposisi biner –pahlawan vs pengkhianat, suci vs kotor, benar vs salah. Bagi Derrida, tugas intelektual adalah menggoyang oposisi itu agar makna tidak membatu.

Karena itu, ketika publik memperdebatkan Soeharto, kita sesungguhnya sedang membongkar dikotomi lama tentang pahlawan dan penjahat. Dekonstruksi tidak menolak makna ’’pahlawan’’, tetapi memintanya untuk terus dipertanyakan. Dalam konteks Indonesia, hal ini penting agar gelar pahlawan tidak menjadi alat kuasa politik, tetapi hasil dialog kritis antara sejarah, etika, dan kemanusiaan.

Derrida menuntun kita untuk bertanya: apakah mungkin seseorang yang berjasa besar tetapi juga meninggalkan luka sosial disebut pahlawan? Jawaban Derrida bukan ’’ya’' atau ’’tidak’’, melainkan ajakan untuk membaca ulang struktur nilai yang kita gunakan. Kepahlawanan, baginya, bukanlah identitas tetap, melainkan jejak moral yang terus diperdebatkan.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, gelar pahlawan nasional diatur UU No 20 Tahun 2009. Syaratnya mencakup pengorbanan, jasa luar biasa, serta tidak pernah melakukan tindakan yang mencemarkan nilai perjuangan. Namun, dalam praktiknya, keputusan sering kali sarat tekanan politik dan interpretasi sosial yang berubah-ubah.

Secara sosiologis, pahlawan adalah konstruksi identitas kolektif. Ia menjadi simbol bagi apa yang ingin diyakini masyarakat tentang dirinya. Karena itu, perdebatan mengenai siapa yang pantas disebut pahlawan lebih merupakan refleksi atas krisis moral dan politik masyarakat sendiri.

Di sinilah Gus Dur dan Derrida bertemu. Keduanya menolak pemutlakan makna. Gus Dur lewat fikih kemanusiaannya, Derrida lewat dekonstruksi makna. Gadamer menjadi jembatan di antara keduanya, mengingatkan bahwa penafsiran atas masa lalu selalu terkait dengan horizon masa kini.

Tafsir Terbuka

Dalam dunia yang makin terpolarisasi, perdebatan tentang pahlawan nasional bukan sekadar urusan masa lalu, tetapi juga pertarungan makna masa depan. Gus Dur telah menunjukkan bahwa keberanian moral bisa melampaui politik kekuasaan. Gadamer mengajarkan bahwa tafsir harus disadari sebagai proses dialogis. Derrida menegaskan bahwa setiap gelar harus terbuka untuk dibaca ulang.

Baca Juga

Dinamika Biner pada Gelar Pahlawan

Mungkin, pada akhirnya, pahlawan sejati bukan mereka yang diberi gelar, melainkan mereka yang membuka ruang bagi kebenaran untuk terus diperjuangkan. Sebab, seperti yang dikatakan Gus Dur dalam Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan (1999): ’’Yang penting bukanlah nama di batu nisan, tetapi jejak keadilan yang ditinggalkan di hati manusia.’’

Dan di situlah, barangkali, makna terdalam kepahlawanan –baik bagi Soeharto yang diperdebatkan, Derrida yang mendekonstruksi, maupun Gus Dur yang telah melampauinya. (*)

’’Pahlawan sejati bukan mereka yang diberi gelar, melainkan mereka yang membuka ruang bagi kebenaran untuk terus diperjuangkan.’’