Sejarah filsafat adalah sejarah bongkar pasang ide. Ide-ide lama dibongkar, atau bahkan dihancurkan, lalu ide-ide baru coba dibangun, antara lain dengan menggunakan elemen-elemen dari ide yang sebelumnya sudah dibongkar.

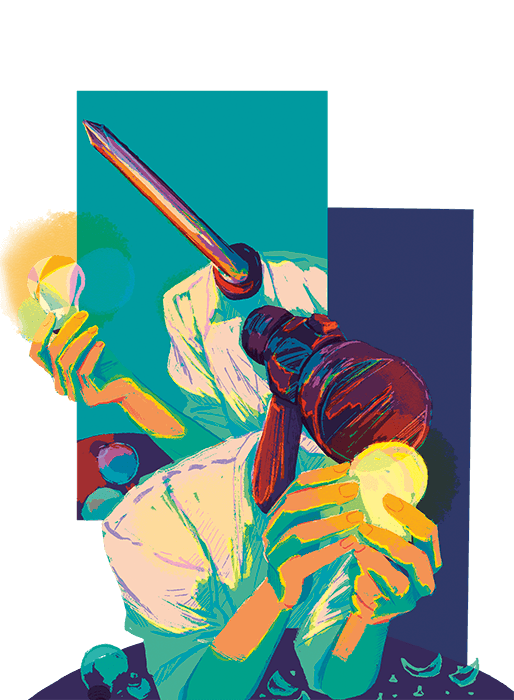

Dalam melakukan kerja bongkar pasang ide ini, para filsuf terbagi dua. Ada yang menjadi filsuf palu dan ada juga yang menjadi filsuf obeng.

Dua Kerja Filsuf

Filsuf palu adalah jenis filsuf yang bekerja dengan cara menghancurkan ide-ide dominan dan mencoba menawarkan ide alternatif. Filsuf obeng, sebaliknya, adalah jenis filsuf yang bekerja dalam detail. Alih-alih menghancurkan ide lama, filsuf obeng memilih memeriksa secara cermat semua elemen dari sebuah ide, lalu mengupayakan perbaikan atau bahkan penggantian untuk elemen yang ditemukan sudah aus.

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, kita bisa ambil contoh dari diskursus tentang teori pengetahuan. Ide tentang pengetahuan sudah muncul sejak zaman Yunani Kuno. Platon mendefinisikan pengetahuan sebagai ”keyakinan yang benar dan terjustifikasi”. Untuk dapat disebut tahu, kita harus (1) meyakini sesuatu, (2) yang benar, dan (3) disertai justifikasi.

Misalnya, saya meyakini bahwa sekarang pukul 10 malam; dan itu benar. Saya tidak dapat disebut tahu bahwa sekarang pukul 10 malam jika saya tidak memiliki justifikasi mengapa saya meyakini demikian. Saya bisa saja meyakini demikian karena menebak saja. Saya baru disebut tahu bahwa sekarang pukul 10 malam begitu saya punya justifikasi untuk itu –misal, saya sudah melihat jarum jam di tangan.

Definisi Platon yang mensyaratkan tiga unsur pada pengetahuan itu menjadi definisi klasik. Selama ratusan tahun, diskursus tentang pengetahuan, mulai pengetahuan biasa hingga pengetahuan saintifik, berputar pada poros definisi klasik ini. Namun, pada tahun 1960-an, Edmund Gettier, seorang filsuf obeng, menemukan masalah pada definisi ini.

Gettier (1963) menunjukkan sebuah kasus seseorang sudah memenuhi tiga unsur pengetahuan dalam definisi Platon, tetapi secara intuitif tidak dapat disebut tahu. Misalnya, saya yakin bahwa sekarang pukul 10 malam karena saya baru saja melihat jam tangan saya dan memang benar bahwa sekarang pukul 10 malam. Namun, jam tangan saya ternyata mati persis dua belas jam lalu, ketika jarum pendeknya menunjuk angka 10 dan jarum panjangnya menunjuk angka 12.

Kasus ini membuat para filsuf obeng mencari detail-detail mana yang sebenarnya perlu diperbarui dari definisi klasik pengetahuan. Alvin Plantinga (1993), misalnya, mengusulkan untuk mengganti konsep justifikasi dengan konsep jaminan (warrant). Punya justifikasi saja tidak cukup untuk dapat disebut tahu. Kita harus punya jaminan bahwa daya kognitif kita bekerja secara tepat, sesuai dengan rancangannya untuk menghasilkan keyakinan yang benar, dalam lingkungan yang mendukung serta andal.

Filsuf obeng yang lain, seperti Alvin Goldman (1967), menyarankan unsur tambahan. Ketiga unsur dalam definisi klasik tetap perlu dipertahankan, tapi ketiganya tidak cukup sehingga perlu unsur keempat. Begitulah gambaran bagaimana filsuf obeng bekerja.

Filsuf palu, alih-alih berusaha memperbaiki konsepsi klasik pengetahuan, malah menghancurkannya sama sekali dan membangun konsepsi baru. Michel Foucault (1975), misalnya, tak lagi melihat pengetahuan sebagai sekumpulan keyakinan yang benar yang dilengkapi sejumlah justifikasi. Baginya, pengetahuan tak lebih dari sekadar produk kekuasaan.

Dalam Discipline and Punish (1995: 27), Foucault menyatakan bahwa kita mesti berhenti menganggap pengetahuan hanya mungkin berkembang di luar pengaruh kepentingan kekuasaan. Justru kekuasaan itu memproduksi pengetahuan; keduanya saling mengandaikan. Pandangan ini adalah konsepsi pengetahuan yang sangat jauh beranjak dari definisi klasiknya. Kebenaran dan justifikasi epistemik bukan lagi unsur penting pengetahuan. Kebenaran diganti kekuasaan; justifikasi epistemik diganti justifikasi politis.

Anti-Status Quo

Gambaran di atas hanyalah gambaran anekdotal atas cara kerja filsuf. Ia mungkin tidak sepenuhnya akurat, tapi kita bisa mengambil satu pelajaran penting darinya: bahwa kerja filsafat adalah kerja menolak status quo. Secara lebih luas, ini berarti bahwa kita bisa menolak status quo dengan dua cara: mengikuti cara filsuf obeng atau filsuf palu. Keduanya sama-sama sah dan perlu.

Bila mengikuti cara filsuf obeng, kita mesti simpatik terlebih dahulu pada apa yang akan kita tolak, entah itu berupa ide, tradisi, atau tatanan sosial. Kita menolak sebuah ide, tradisi, atau tatanan sosial bukan untuk membuangnya sama sekali, tetapi hanya menolaknya dalam bentuknya yang saat ini. Kita akan dapat menerima ide, tradisi, atau tatanan sosial tersebut dalam bentuk yang sudah diperbarui.

Baca Juga

Setelah Pidato Usai

Sebaliknya, bila kita mengikuti cara filsuf palu, kita akan langsung menghancurkan ide, tradisi, atau tatanan sosial tersebut dan membangun ide, tradisi, atau tatanan sosial baru. Cara ini dapat dan perlu dilakukan pada sesuatu yang kerusakannya sudah sangat parah. Yang bermasalah bukan hanya satu atau dua elemennya, tetapi keseluruhan sistemnya.

Filsuf yang baik adalah orang yang tahu kapan harus jadi obeng dan kapan harus jadi palu. Ini berlaku saat ia melihat dan menilai apa saja. Tidak hanya saat menilai ide-ide abstrak, tetapi juga saat menilai tradisi dan tatanan sosial seperti pesantren yang belakangan ramai dibicarakan. (*)

Taufiqurrahman

Dosen Fakultas Filsafat UGM dan mahasiswa doktor di School of Philosophy, ANU